안녕하세요...

성아의 HR학교 입니다.

이번 주제는 연차휴가의 발생입니다.

특히 입사 첫해~두번째 해의 경우, 1년미만 연차와 1년이상 연차가 동시에 발생하므로

연차휴가 발생에 익숙하지 않은 분들은 다소 혼란을 야기하며, 질문을 많이 받는 항목 중 하나이죠.

< 연차휴가 개요 >

1. 발생대상 : 5인 이상 사업장의 주간 소정근로시간이 15시간 이상이어야 합니다.

2. 발생시기 : 각 조건을 충족한 다음 날(익일)에 발생하는 후발생 개념입니다.

cf. 발생前 사용, 이른 바 (-)연차 사용을 인정하는 사업장도 있답니다.

3. 관리방법 : [(법)입사일자 기준 vs (행정해석)회계일자 기준] 중 택일하여 관리하죠.

단, 회계일자 기준 사업장은 입사일자 기준과 비교하여 근로자에게 불이익이 없어야 합니다.

4. 관리과정 : 기본적으로 [ 발생 ~ 사용(기한) ~ 정산 ]의 3단계를 거치게 됩니다.

cf. 원칙적으로 1개단위 사용 입니다만, 0.5개(반차) 등 인정하는 사업장도 있답니다.

5. 연차휴가 발생일 현재 근로계약이 유지되어야 합니다.

이는 2021.12.16 행정해석 변경에 따른 것으로

이전에는 발생요건만 충족하면 그날 퇴직이 되어도 발생하나,

변경 후에는 그 요건이 충족되더라도 발생일 현재 퇴직하게 되면 발생되지 않습니다.

< 연차휴가의 종류 >

1. 1년미만 : 월단위 개근時 매월 발생하여 최대 11개까지 발생합니다.

2. 1년이상 : 출근율 80%이상時 매년 15개 발생가 발생하죠...

다만, 출근율이 80% 미만時에는 1년미만과 동일하게 개근월당 1개씩 발생합니다.

▶ 따라서, [1년 1일=366일]이 되면 연차휴가는 최대 26(11+15)개 발생하죠..

3. 근속(가산)연차 : 출근율 80%이상時 최초 1년을 초과하는 매 2년(3년/5년/... )마다 1개씩 추가 (최대 10개)

→ 3년~4년/각 1개, 5년~6년/각 2개, 7년~8년/각 3개, ~~, 21년이상/각 10개

(법정용어는 아니며, 근속이 길어질수록 발생수가 늘어나므로 편의상 근속연차 또는 가산연차로 표기)

▶ 1년이상 매년 연차휴가는 15 + α(≤10)개 발생 → 최대 25개

※ 연차휴가는 "출근율 80%이상"에 따라 그 발생이 달라지나,

실무적으로 80%미만은 흔히 접하는 case가 아니므로 언급만 하고 상세 설명은 생략합니다.

※ [1년 26개 > 21년 25개]

본 내용은 개념만 (논리적 근거가 아닌 이해를 돕기 위한 밑그림...) 정도로 이해해 주세요.

1년 1일이 되면 21년이상 장기근속한 근로자보다 더 많은 연차가 발생되는군요...

어째 많이 이상하군요...

이는 간단히 요약하면,

① 1년이상이 되면 매년 [15개 + α(가산연차)]가 생기는 것은 똑 같으나,

② 1년미만 기간 동안에도 사용할 수 있는 연차휴가가 없는 것은 더 이상하죠...ㅠㅠ

예전에는 [연차와 월차]가 구분 및 근속에 따라 연/월차도 많아졌으나,

휴일의 증가 등으로 근로일수가 줄어들면서 연차휴가 개정에 대한 Needs가 있었고,

월차를 없애고 연차로 통일하는 과정에서 『1년미만에 대한 부분이 보완되었다... 』

이렇게 볼 수 있죠.

▶ 1년미만 근속자에 대해서만 (前)월차를 남겨두어 사용할 수 있도록 했다...

이렇게 얘기해도 될까요 !!!

근로기준법 제60조(연차 유급휴가)

① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

그러면 연차휴가 발생에 대해 좀더 깊게 들어가 보겠습니다.

< 1년미만 연차 발생 >

대개 1년 미만 입사자에 해당되죠...

1년 이상자 중 출근율이 80%에 미달하는 경우 동일 적용(≤11개)하나, 이는 극히 예외적인 상황이라 볼 수 있을 겁니다.

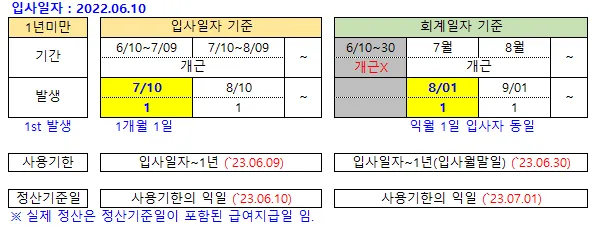

입사일자가 2022년 6월 10일인 근로자로 가정하면...

① 입사일자 : 입사일로부터 1개월 1일(7/10)에 첫번째 연차가 발생하며,

② 회계일자 : 중도입사월은 무시(?)되고 익월 1일 입사자와 동일일자(8/01)에 첫번째 연차가 발생합니다.

< 1년이상 연차 발생 >

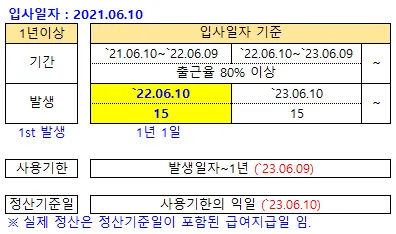

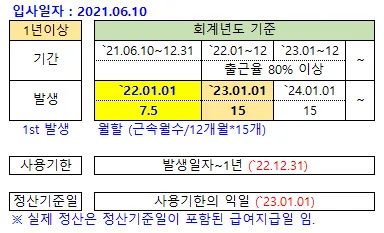

2021년 6월 10일 입사자로 가정합니다.

1. 입사일자 기준 : 1년 1일이 되는 날 = 2022년 6월 10일에 15개가 발생합니다.

2. 회계일자 (회계년도) 기준

① 입사년도(2021년) 근무 결과에 따라 익년도 1/01(2022.01.01)에 월할 계산된 연차가 발생합니다.

월할 계산식은 중간입사해의 근무월수 / 12개월 * 1년이상연차(15개)

예시는 [6개월(7~12)/12개월*15개]=7.5개 이며, 소수는 조정할 수 있으나 근로자에게 불리하지 않아야 합니다.

② 1년을 채우는 해(2022년)의 근무 결과에 따라 그 익년도 1/01(2023.01.01) 15개가 첨으로 발생합니다.

3. 근속연차 (가산연차)

근속연차는 최초 1년을 초과하는 매 2년 마다, 즉 최초 3년부터 발생하여 5년, 7년, 등 홀수년에 각 1개씩 추가되며,21년 이상이 되면 계속 근무時에도 매년 10개씩 발생합니다.

① 만약, 어느 해에 출근율이 80% 미만인 해가 발생하였다면,

그 해당년도에는 1년이상(15개) 및 근속연차(1~10개)가 발생하지 않고 (1년미만 동일)개근월수 만큼만 발생하며,

② 그 다음 연도에 다시 80%이상이 되면, (직전연도의 출근율과 무관하게)

원래 그 해에 받아야 하는 근속연차를 받을 수 있습니다.

外

연차휴가의 사용 및 사용촉진, 정산, 이월, 휴가대체 등의 규정도 있으나

오늘은 이에 대한 내용은 생략합니다.

ㅇㅇ

'임금.근로시간 > 휴일.휴가' 카테고리의 다른 글

| 10월 2일(월) 임시공휴일에 근무하면? 연차휴가로 대체할 수 있나? (0) | 2023.09.08 |

|---|---|

| 연차휴가] 1년이상 - 출근율 계산 (ft. 2023 예시) (0) | 2023.09.03 |

| 연차휴가에서 보는 근속기간은? (1년 11개월 25일 → 1년만 인정) 왜? (0) | 2023.09.03 |

| 휴일과 휴무일 비교 (ft. 토요일의 성격과 임금 차이) (0) | 2023.09.01 |

| 여름휴가(하계휴가)의 성격 (ft. 유/무급, 약정휴가, 연차대체에 관한 Q&A) (0) | 2023.09.01 |